头条眼

央视亲宣的抗日大片,为何观众举报不断,原因其实很简单

电影《731》还没上映,举报先一步来了。

有人喊着“太血腥,别让孩子看!”。

可80年前731部队拿活人做实验,尤其是对孩子下手时,谁想过要保护他们?谁给过他们闭眼的机会?

本文陈述内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

《731》未上映先遭举报

电影《731》月底上映,正撞上抗战胜利80周年,这日子选得够硬气。

可电影还没见着影儿呢,国内有些家长已经举着“保护未成年人”的牌子冲在前头了。

“孩子看了准得做噩梦!”

某个育儿论坛上,一位妈妈的帖子收获上百点赞。

她晒出《731》预告片的截图,画面里只有结满霜花的玻璃窗,后面人影模糊晃动,配文嚷嚷着“这种血腥镜头就该封杀”。

她大概没刷到下面那条扎心的评论:“1940年哈尔滨平房区,被拖进实验室的孩子,连做噩梦的资格都没捞着。”

有意思的是,这些家长对“血腥”的警惕,那叫一个看碟下菜。

抖音上,“抗战神剧”里血肉横飞的特写镜头,播放量轻松破亿,家长们乐呵呵陪着孩子看个热闹。

可一转头,看到《731》预告片里连血影子都看不见、只用光影暗示的解剖戏份,反倒集体紧张起来。

这种对历史态度的“分裂”,让人想起2017年那封反对孩子学习刘胡兰事迹的家长信,理由也是“怕吓着孩子”。

难道在某些人眼里,真实的历史教育,非得裹上厚厚的糖衣,变成无害的童话才行?

讽刺的是,这部被贴上“血腥”标签的电影,预告片里连一滴鲜红的血都没出现。

导演手法巧妙,用冻伤实验凝结的霜花代替喷溅的血液,手术刀划过皮肤的瞬间全靠光影投射,克制得如同历史纪录片。

剧组在哈尔滨731遗址实地拍摄时,一位幸存者的后代看完部分素材,眼圈泛红地说了一句:“这比我爷爷亲口讲述的经历,温和太多了。”

抵制的声音里,还有些更“宏大”的理由。

“会影响中日关系!”

这种论调在网上竟也收获不少赞同。

但翻开历史记录看看:1972年中日建交时,周恩来总理就明确表示“731部队罪行必须正视”。

2015年安倍晋三访华,拒绝参观南京大屠杀纪念馆的也是日方。

真正损害两国关系的,从来不是对历史真相的揭露,而是加害方对自身罪行的回避与否认。

这裂痕,是拒不认账者自己挖下的。

“孩子太小承受不了!”——这话听着冠冕堂皇。

可现实呢?南京大屠杀纪念馆里,常有父母带着小学生默默参观,孩子们凝视着骸骨墙上清晰的弹孔,小脸严肃。

731遗址那面刻满名字的纪念墙前,中学生们一笔一划认真抄录着陌生的姓名。

这些孩子并没有被“吓坏”,他们的眼神里,反而沉淀下一些东西。

那是被过度“保护”的成年人或许早已遗忘的,历史的重量。

日本群众反应

国内吵吵嚷嚷,海那边也炸了锅。

东京某论坛上,#抵制731电影#话题24小时就刷到百万条。

有人放狠话要“让中国剧组付出代价”,有人狡辩“那不就是医学研究嘛”。

可没一个人敢正眼瞧瞧哈尔滨731遗址纪念馆里,玻璃柜中发黄的实验日志。

上面“原木(活体实验材料)编号103号,死于鼠疫注射后第72小时”的字迹,墨都没褪干净呢。

这种“集体健忘症”在日本那边算是老毛病了。

教科书里把细菌战轻飘飘写成“防疫研究”,靖国神社里供着的731部队战犯牌位前,鲜花可没断过。

一听《731》定档7月31日,日本外务省发言人的回应含含糊糊:“希望别影响两国友好氛围。”

这话听着耳熟,1998年日本首相小渊惠三参观731遗址,对着受害者名单墙,憋了半天也就一句“很遗憾”。

不过倒也不是所有日本人都装睡。

大阪一个市民团体的办公室里,78岁的松村康正老头儿正整理着从美国国家档案馆复印来的731部队档案。

他指着文件上“人体耐寒极限测试”的记录,叹了口气说,“中国电影拍的不是瞎编的故事,是我们民族欠下的债。”

剧组的努力

为了拍这部电影,剧组成员们做出了很多努力。

安达试验场,零下四十度能冻掉下巴。

王俊凯裹着三层厚棉袄还直哆嗦,为了拍“冻伤实验”的镜头,他得把胳膊露在寒风里,拍一条就冻得没知觉。

“导演说当年那些人连件囫囵棉衣都没有,”他在采访里说着说着眼圈就红了,“我们这点冷算个啥?”

不远处的布景板前,姜武盯着道具组复刻的解剖台,半天没挪窝。

这个银幕硬汉,拍这场戏时愣是情绪崩溃了三次。

为啥?那台上的搪瓷盘、生锈的手术刀,连螺丝钉的规格,都跟731遗址里的文物严丝合缝。

“真不是演,就觉得那些冤魂在旁边盯着呢,”他后来回忆,“你敢演砸一个试试?”

导演赵林山办公室里,10年来攒下的史料堆成了小山。

俄罗斯国家档案馆复印的细菌战报告、幸存者后代给的家书,每一页都贴满了泛黄的便签。

为了复刻731部队那个细菌培养箱,还原箱体上“大阪制造”的钢印,他愣是把家里两套房子押出去了。

赵林山扯了扯嘴角,“有个日本道具师说我疯了,可他哪懂,这些细节,是那3000多个连名字都没留下的冤魂,最后一点身份证明。”

731

7月31号这个日子,定得扎心。

当初公布时,不少人劝赵林山:“换个吉利日子吧?”

他就指着办公室墙上地图,哈尔滨平房区被红笔狠狠圈着:1933年这天,第一批“原木”被送进那鬼地方。

这日子,改不了。

电影发布会上,七十多件文物在玻璃柜里

幽幽地泛着冷光。

鼠疫菌培养皿、冻伤实验用的温度计、刻着“马鲁他(活体实验材料)编号”的金属牌……

这些沾满血泪的“凶器”,如今成了最硬核的历史教材。

就像种牛痘,那点活性病毒让人胳膊疼几天,却能一辈子不得天花。

这点痛,是为了免疫更深的遗忘。

电影首映礼的邀请函上,印着一行小字:“献给那些连名字都没能留下的人。”

7月31号的电影院里,灯光暗下去那一刻,或许有人会想:80多年前的同一时刻,哈尔滨某个寒夜里,一个孩子最后看到的,大概也是实验台上那盏惨白冰冷的灯。

那些喊着要举报的家长,真该带孩子去731遗址看看。

那些嚷嚷“影响关系”的人,真该去翻翻那些发黄的档案。

那些跳脚的日本右翼,更该走进纪念馆好好瞧瞧。

历史不是小姑娘,能由着人随便打扮。

731这三个数字,更不是黑板上的粉笔字,说擦就能擦掉。

当银幕上那些象征暴行的霜花开始融化,露出的不光是历史的伤痕,更该是一个民族该有的那份清醒。

毕竟,能真正愈合的伤口,都得从你敢正眼瞧它第一下开始。

结语

历史教育不应粉饰太平。尽管真相沉重,却是教会孩子理解责任与和平的必修课。过度美化和保护反而会消解历史的分量。揭露731部队的罪行并非破坏中日关系,真正的裂痕恰恰源于加害方对历史的否认。唯有正视真相,才是对历史最基本的敬畏。

参考文献:

1.信网:《《731》月剧组亮相华表奖 借助影像让历史不被遗忘》2025-04-28

2.澎湃新闻:《电影《731》主创来哈参加在侵华日军第七三一部队罪证陈列馆举行的“铭记历史·珍爱和平”纪念活动》2025-04-08

3.中国青年网:《电影《731》定档2025 揭露日本残酷人体实验罪行》2024-09-19

4.中国食品安全网:《可悲,王志文姜武电影《731》未上映遭抵制,网友:严查祖上三代》2025-06-30

5.人民日报:《人民日报刊文批家长反对学刘胡兰:崇尚英雄是人性天然的光芒》2017-06-01

你就不要想起我

没有更多了

深圳欢乐谷女团表演被指低俗引争议:表演内容与亲子乐园定位不符 引网友热论

你就不要想起我

次观看1天前

糖尿病诊断出了新标准?我国将新增数百万新糖尿病患者?真相来了

你就不要想起我

次观看4天前

Beats 与 Verdy 再度携手:超人气收藏款 Pill 支架重磅回归

你就不要想起我

次观看6天前

结婚34年,只生孩子不做饭,萨日娜被帅气丈夫宠成宝贝

你就不要想起我

次观看6天前

美俄会晤后,普京未致电中国另有深意?竟向中方提出了一个请求

你就不要想起我

次观看7天前

突发公告:他俩正式离婚!女方分走1.7亿

你就不要想起我

次观看7天前

中方:某常任理事国一意孤行、令人失望

妹猫Temptation丶

次观看9分钟前

从牛郎织女到星空露营,沂源开启七夕的“古今对话”

Silly゛

次观看9分钟前

雁默:中国兵强马壮不打仗,旧列强陷入另一波“血条焦虑”

样子太娘会闪腰i

次观看9分钟前

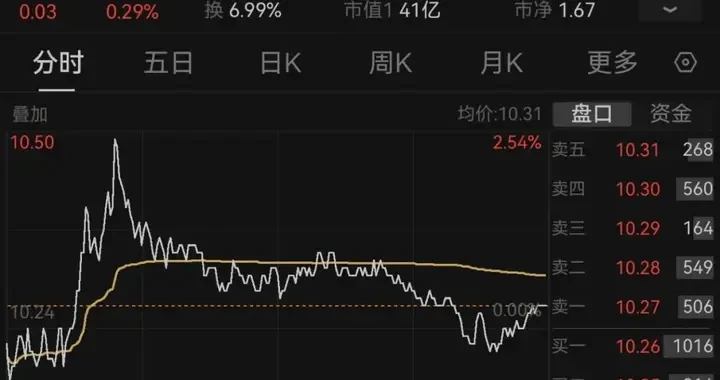

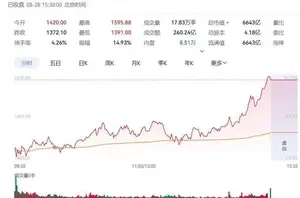

“寒王”给火热的市场放了一记冷枪

orchid

次观看9分钟前

央视热播剧将镜头聚焦一群人的奔赴《归队》之路 也是淬炼英雄之路

一辈子只为守护你╮

次观看10分钟前

广西一男子贷款8.3万元,服务费2.8万元?涉事公司、银行回应

ふ崬、嗳蕊

次观看10分钟前

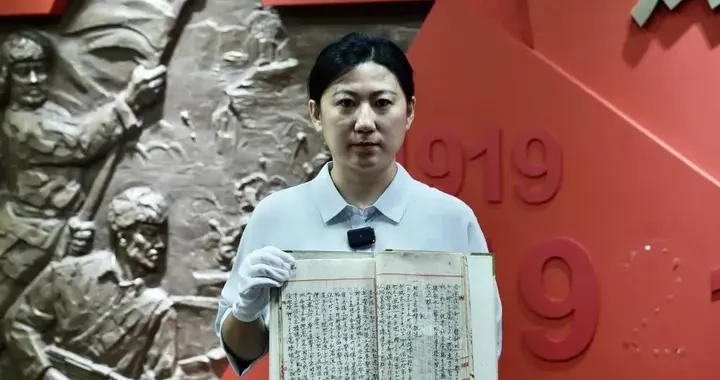

杨靖宇将军牺牲的确切时间地点确认,随身携带物品公布

Promise. The pale.

次观看1小时前

第二套房,我打死不装满墙柜,这样装白赚20㎡,还不贵!

妳6毛我6毛咱倆壹塊二

次观看1小时前

补贴数月,外卖行业更好了吗?

上网为偷菜

次观看1小时前

等我有房了!打死不封阳台不装电视柜,这样装80㎡逆袭出大三房

那些音符⌒你不懂

次观看1小时前

成年人的家,需要很多个可以独处的角落

千斤拨四两

次观看1小时前

婆婆:进门见厅打死不隔断,坚决拆掉阳台…装完把全家看傻了!

你在我心入我梦

次观看1小时前

老公说买第二套房,打死不装榻榻米,这样装白捡20㎡,还省钱!

妳6毛我6毛咱倆壹塊二

次观看1小时前