头条眼

印度洋意外捞出明朝石碑,内容翻译后,才知郑和下西洋的真正目的

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

明朝的超级航海家郑和,这位被阉割成太监的回族小伙子,带着庞大船队横跨两大洋,访问了三十多个国家,创造了当时世界航海史上的奇迹。

可这么大规模的航海活动,花费了大明朝十三个省的财力,真的只是为了开拓贸易或打击海盗吗?

直到20世纪初,一块明朝石碑在印度洋被意外打捞出水,经过翻译后,我们才得知郑和下西洋的真正目的是什么?

郑和的人生转折

说起郑和,就不得不说他坎坷的前半生。

1371年,在云南昆阳(今云南晋宁),一个回族家庭迎来了小生命马和,也就是后来的马三宝。

这孩子生下来就不太平,家里几代人都信奉伊斯兰教,父亲马哈只是个普通的小官员。谁能想到,命运的转折点在他14岁那年突然到来。

朱棣发动了震惊中外的"靖难之役",马哈选择了抵抗,结果不言而喻——兵败被俘。

作为"惩罚",年仅14岁的马三宝被残忍地阉割,成为了一名太监。

那个年代的阉割手术极其原始残忍,没有麻醉,使用的还是普通刀具,许多人当场就失血过多死亡。

马三宝挺过来了,却永远失去了做一个完整男人的可能。

这本该是一个悲惨故事的开始,但马三宝并没有从此消沉。他凭借过人的智慧和能力,在朱棣手下逐渐崭露头角。

靖难之役期间,在郑村坝一战中,马三宝力挽狂澜,立下大功。

朱棣非常欣赏这个年轻人的才干,不仅重用他,还赐他姓"郑",从此,马三宝正式更名为郑和。

靖难之役结束后,朱棣登基成为“永乐皇帝”,郑和也平步青云,先是升任内宫监太监,后来又担任南京守备太监。

这个职位可不简单,要知道南京可是当时的陪都,守备太监相当于整个南京城的军事长官和行政管理者。

一个曾经的俘虏太监,能够被委以如此重任,足见郑和的能力和朱棣对他的信任。

七下西洋的惊人规模

1405年,一场震惊世界的航海壮举拉开序幕。

朱棣下令郑和率领船队"下西洋",这支船队的规模足以让当时的欧洲各国瞠目结舌。

想象一下,两百多艘巨型海船组成的庞大舰队,船队中最大的"宝船"长达44丈(约140米),宽18丈,装备9根桅杆,排水量高达1.4万吨。

这些数据放在今天也很惊人,而在600年前,简直就是不可思议。

船队中有2.7万多人,包括水手、士兵、翻译、医生、工匠、天文学家和记录官等各类人才。

**为了支持这样一支庞大船队的远航,明朝政府动用了十三个省的财力,几乎是国力的全面调动。**这支舰队所到之处,无不引起轰动和震撼。

从1405年到1433年,郑和先后七次率领船队远航,航线横跨西太平洋和印度洋,访问了三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海地区。

这个航行范围比欧洲著名航海家哥伦布、达伽马等人早了近一个世纪。

郑和船队所到之处,不仅进行贸易交流,还带去了中国的丝绸、瓷器等物品,进行外交活动,接受各国朝贡,展示明朝的强大国力。

62岁的郑和在1430年(宣德五年)开始了他的第七次下西洋之旅。谁也没想到,这竟成了他的最后一程。

这位威震海外的航海家最终病逝于古里国(今印度卡利卡特),结束了他传奇的一生。

石碑之谜

如果故事到此为止,郑和下西洋的真正目的可能会永远成为历史谜团。

可是到了1911年,一位名叫托马林的英国工程师在斯里兰卡加勒地区进行工程作业时,意外在海底发现了一块石碑。

这块石碑被打捞上来后,发现上面刻有三种不同的文字。

经过专家鉴定和翻译,竟然是明朝郑和在1409年第三次下西洋时所立的《布施锡兰山佛寺碑》。

这块石碑上的内容用中文、波斯文和泰米尔文三种语言书写,这本身就是一个非常有意思的现象——为什么要用三种语言?

显然是为了让不同文化背景的人都能读懂碑文内容。那么,这块石碑上到底刻了什么呢?

碑文主要表达了三层意思:

一是希望佛寺的神灵保佑过往船只平安;二是促进海外各国与明朝建立友好邦交关系;三是通过赏赐各种财宝,让这些国家承认明朝为宗主国。

尤其是第三点,直接揭示了郑和下西洋的一个重要目的——建立以明朝为中心的朝贡体系。

这块石碑的发现背后还有一段故事。

原来在1409年郑和第三次下西洋时,在斯里兰卡遇到了一场风波。

当地国王阿里克沙亚贪图明朝船队带来的丰厚礼物,竟然设下埋伏想要劫掠郑和船队。

郑和得知后,立即采取行动,不仅击败了阿里克沙亚的军队,还将他本人俘虏带回中国。

后来在明朝朝廷的调解下,阿里克沙亚表示悔过,朱棣才允许他回国继续做国王。

正是在这次冲突之后,郑和在当地立下了这块石碑,既是警示,也是宣示明朝的强大国力。

真相大白

长期以来,关于郑和下西洋的目的,历史学家提出了多种猜想。

有人说是为了寻找在靖难之役中失踪的建文帝朱允炆;有人说是为了军事练兵对抗倭寇;还有人说是为了开拓海上贸易路线。

但从经济角度看,郑和下西洋的花费远远超过了贸易收益,纯粹为了贸易显然说不通。

《布施锡兰山佛寺碑》的发现和翻译,让我们看到了一个更接近真相的答案:

郑和下西洋的真正目的,是建立以明朝为中心的朝贡体系,让各国承认明朝的天朝上国地位。

在古代东亚的国际关系中,朝贡体系是一种特殊的外交模式。

所谓朝贡,就是周边小国定期向中央大国进贡礼物,表示臣服;而中央大国则赏赐回礼,给予政治承认和贸易特权。

这种不对等的外交关系,本质上是通过经济和文化手段扩大政治影响力。

郑和船队每到一国,都会带去大量丝绸、瓷器和其他珍贵物品作为赏赐,同时接受各国进贡的奇珍异宝和使节。

这些使节回到中国后,要举行隆重的朝贡仪式,向明朝皇帝行跪拜礼,承认明朝的宗主国地位。

通过这种方式,明朝成功地将自己的政治影响力和文化辐射范围扩展到了整个东南亚、南亚甚至非洲东海岸。

永乐帝朱棣作为一个通过"靖难之役"夺取皇位的君主,急需通过各种方式来证明自己统治的合法性和强大国力。

郑和下西洋,正是他向国内外展示明朝国威的一个重要手段。

当数十个国家的使节齐聚明朝朝廷,向皇帝行礼朝贡时,无疑极大地增强了朱棣的统治威望。

从这个角度看,郑和下西洋不只是一次简单的航海探险,而是明朝实施的一项宏大的全球战略,目的是构建一个以明朝为中心的国际秩序。

这种战略思想,在当时的世界范围内都是非常超前的。

《——【·结语·】——》

郑和下西洋是中国历史上辉煌的一页,这位被阉割的太监将领率领庞大船队横跨两大洋,创造了航海奇迹。

那块被英国工程师从海底打捞出来的石碑,揭示了六百年前明朝的全球战略眼光——通过和平航海,建立以中国为中心的国际秩序。

这段历史给我们的启示是:大国崛起需要开放包容的胸怀,也需要清晰有力的战略定位。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

资料来源:

《郑和下西洋研究文集》

《明史·郑和传》

《布施锡兰山佛寺碑》

用户743272

没有更多了

贝佐斯悼念母亲,称我会永远将她珍藏在心中,桑切斯也晒婆婆美照

用户743272

次观看6天前

老美果然是搞鸿门宴,普京刚踏上美国国土,乌总统后脚就到

用户743272

次观看6天前

俄美谈判日期确定,三架飞机停在朝鲜,普京可能有求于朝鲜?

用户743272

次观看8天前

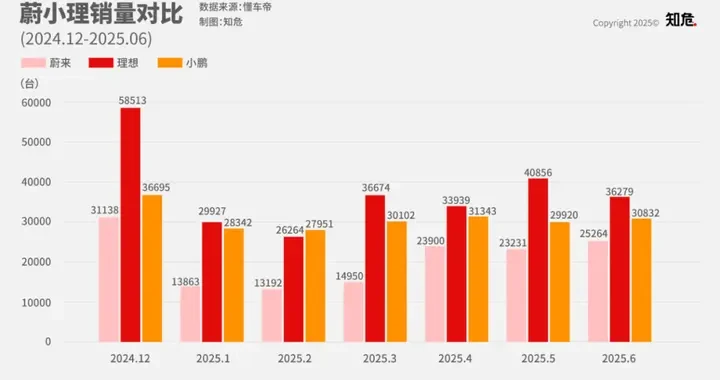

“太好了,是乐道L90,蔚来有救了!”

用户743272

次观看12天前

国之重器来武汉啦!

用户743272

次观看13天前

该管管了!中国两大王牌效力日乒,球迷不满:别泄露机密

用户743272

次观看16天前

“不怕初一晴,就怕初一淋”,今日七月初一下雨,到底好不好呢?

用户697296

次观看刚刚

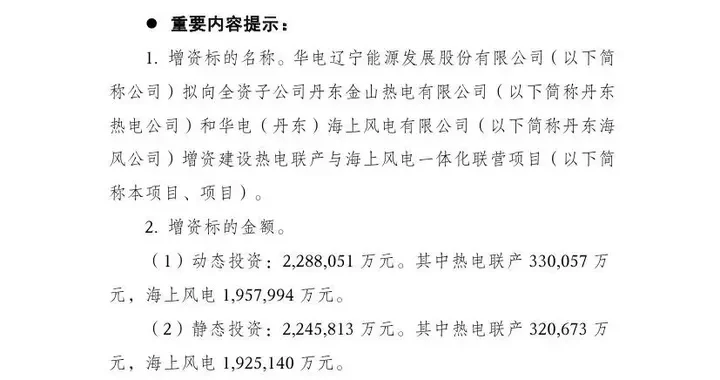

总投资196亿!华电辽能增资2GW海上风电项目

主杀忠、必反

次观看刚刚

物业经理偷偷说,这5种业主,我们真不敢得罪写文章

瞌睡蟲蟲‥

次观看刚刚

妈 求你别报警!”一次心软 换来女儿十年噩梦 民警继父仅被判8年

妳6毛我6毛咱倆壹塊二

次观看1分钟前

为什么今年处暑节气不能穿红衣?还真不是迷信!听听老人怎么说?

用户793343

次观看1分钟前

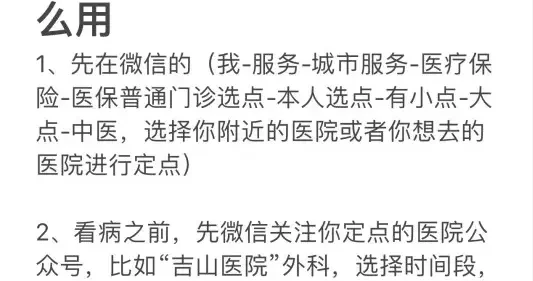

医保统筹支付怎么用?一篇讲透报销规则,看病少花冤枉钱

用户030528

次观看1分钟前

冯远征说对了!“不演戏就消失”的吴刚,早已走上了另一条大道

み 零。

次观看1分钟前

处暑不吃酸,走路打窜窜,处暑来临,别忘吃3样酸,安稳过秋天

︷Boy℡

次观看1分钟前

输给澳大利亚,赵睿为啥要和郭士强大拥抱!郭士强说出真正原因

Old fried

次观看2分钟前

进入农历七月,建议大家:1少去,2少吃,3要躲,4要做,别大意了

服从我!

次观看2分钟前

风水大逆转,郭麒麟再爆喜讯,朱亚文这回只能仰望德云大少爷了

咸鱼翻了身还是咸鱼

次观看2分钟前

运20运输机滞留埃及,30天后终于返航中国,即将出现好消息?

青春献给落魄

次观看3分钟前

不出意外的话!进入九月,将会出现这5个社会现象,早知早受益

你敢背叛我我让你死`

次观看3分钟前